受け継がれる石工の技術

先代、先々代の作品から岡崎での丁稚奉公時代に造らせてもらった作品までを紹介します。

石工の技術が集まっています。

狛犬

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社 表参道

吽型です。

氏子の還暦奉納で作らせてもらいました。

わしの27歳の時の作です。

大きいのでひっくり返すのも大変でした。

原石から買ってうちの工場で粗切りから仕上げまで全部やりました。

大きさ(狛犬だけ)

4尺5寸

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

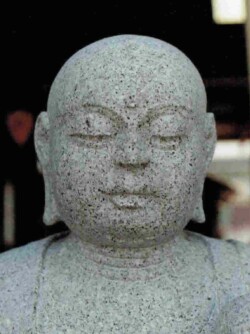

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社 表参道

阿形顔のアップです。

氏子の還暦奉納で作らせてもらいました。

わしの27歳の時の作です。

大きいのでひっくり返すのも大変でした。

原石から買ってうちの工場で粗切りから仕上げまで全部やりました。

大きさ(狛犬だけ)

4尺5寸

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社の場所はコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社の場所はコチラ

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社 表参道

阿形です。

氏子の還暦奉納で作らせてもらいました。

わしの27歳の時の作です。

大きいのでひっくり返すのも大変でした。

原石から買ってうちの工場で粗切りから仕上げまで全部やりました。

大きさ(狛犬だけ)

4尺5寸

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

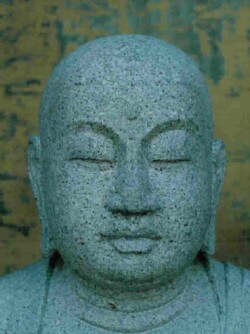

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社 表参道

吽型顔のアップです。

氏子の還暦奉納で作らせてもらいました。

わしの27歳の時の作です。

大きいのでひっくり返すのも大変でした。

原石から買ってうちの工場で粗切りから仕上げまで全部やりました。

大きさ(狛犬だけ)

4尺5寸

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社の場所はコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社の場所はコチラ

近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

小さいときにトラックに乗せられ狛犬取りに行ったのをかすかに覚えています。

後からわかったのですがその場所がわしの修行先の石屋さんでした。

3尺3寸狛犬

小たたき仕上げ

昭和48年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

奥石神社の場所はコチラ

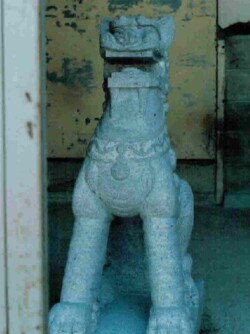

狛犬 近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

台の石種

恵那石 岐阜県

奥石神社の場所はコチラ

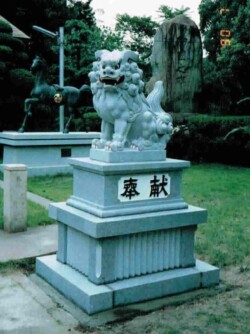

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社(境内)

沙沙貴神社境内の小宮さんがたくさん祀られている所の入り口です。

親父と同級生たちの還暦奉納です。

台もちょっと凝りました。

大きさ(狛犬だけ)

2尺

平成7年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社(境内)

沙沙貴神社境内の小宮さんがたくさん祀られている所の入り口です。

親父と同級生たちの還暦奉納です。

台もちょっと凝りました。

大きさ(狛犬だけ)

2尺

平成7年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

狛犬 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社(境内)

沙沙貴神社境内の小宮さんがたくさん祀られている所の入り口です。

親父と同級生たちの還暦奉納です。

台もちょっと凝りました。

大きさ(狛犬だけ)

2尺

平成7年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

狛犬15 近江八幡市島町 若宮神社

修業から帰ってきてすぐ位の作です。

写真の狛犬15と16は対です。

大きさ

2尺

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

若宮神社の場所はコチラ

若宮神社の場所はコチラ

狛犬16 近江八幡市島町 若宮神社

修業から帰ってきてすぐ位の作です。

写真の狛犬15と16は対です。

大きさ

2尺

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

若宮神社の場所はコチラ

若宮神社の場所はコチラ

狐

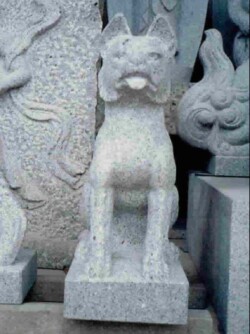

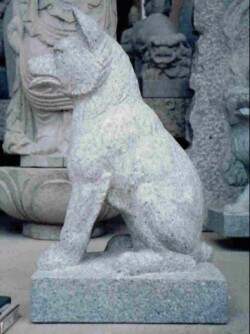

狐1 近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

奥石神社の表参道から入って行くと参道の左側に稲荷さんが祀られています。

住稲荷社です。

庵治石で作りました。

硬くて粘りがあり細かな所まできれいに加工出来ます。

最高の石です。

大きさ(きつねだけ)

1尺8寸

平成8年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

奥石神社の場所はコチラ

奥石神社の場所はコチラ

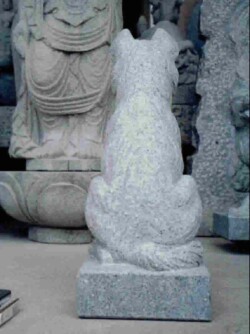

狐1 近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

奥石神社の表参道から入って行くと参道の左側に稲荷さんが祀られています。

住稲荷社です。

庵治石で作りました。

硬くて粘りがあり細かな所まできれいに加工出来ます。

最高の石です。

大きさ(きつねだけ)

1尺8寸

平成8年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

奥石神社の場所はコチラ

奥石神社の場所はコチラ

狐6 近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

奥石神社の表参道から入って行くと参道の左側に稲荷さんが祀られています。

住稲荷社です。

庵治石で作りました。

硬くて粘りがあり細かな所まできれいに加工出来ます。

最高の石です。

大きさ(きつねだけ)

1尺8寸

平成8年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

奥石神社の場所はコチラ

奥石神社の場所はコチラ

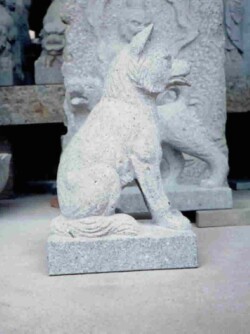

狐6 近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

奥石神社の表参道から入って行くと参道の左側に稲荷さんが祀られています。

住稲荷社です。

庵治石で作りました。

硬くて粘りがあり細かな所まできれいに加工出来ます。

最高の石です。

大きさ(きつねだけ)

1尺8寸

平成8年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

奥石神社の場所はコチラ

奥石神社の場所はコチラ

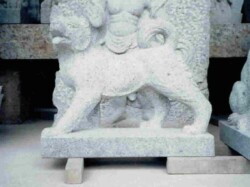

狐3 京都市伏見区深草 伏見稲荷大社(大日本大道教)

京都の兄弟子からの注文でした。

伏見稲荷大社の三ツ辻から下がっていったところにある大日本大道教に据え付けてあります。

今まで作った狐の中で一番大きい狐でした。

大きさ(狐だけ)

3尺

石種

青木石 香川県丸亀市広島

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

狐 京都市伏見区深草 伏見稲荷大社(大日本大道教)

京都の兄弟子からの注文でした。

伏見稲荷大社の三ツ辻から下がっていったところにある大日本大道教に据え付けてあります。

今まで作った狐の中で一番大きい狐でした。

大きさ(狐だけ)

3尺

石種

青木石 香川県丸亀市広島

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

狐 京都市伏見区深草 伏見稲荷大社(大日本大道教)

京都の兄弟子からの注文でした。

伏見稲荷大社の三ツ辻から下がっていったところにある大日本大道教に据え付けてあります。

今まで作った狐の中で一番大きい狐でした。

大きさ(狐だけ)

3尺

石種

青木石 香川県丸亀市広島

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

狐 京都市伏見区深草 伏見稲荷大社(大日本大道教)

京都の兄弟子からの注文でした。

伏見稲荷大社の三ツ辻から下がっていったところにある大日本大道教に据え付けてあります。

今まで作った狐の中で一番大きい狐でした。

大きさ(狐だけ)

3尺

石種

青木石 香川県丸亀市広島

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

青木石材協同組合のホームページはコチラ

伏見稲荷大社のホームページはコチラ

伏見稲荷大社の場所はコチラ

仏像

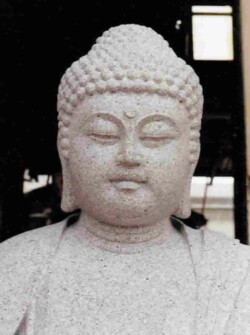

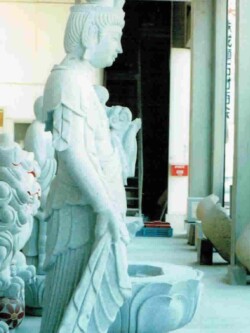

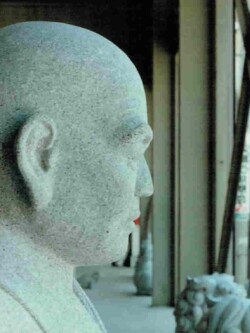

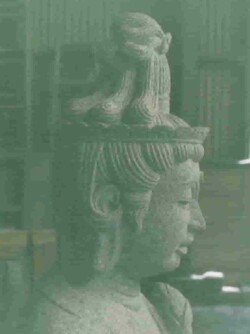

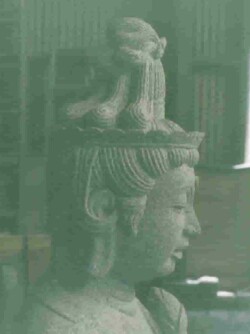

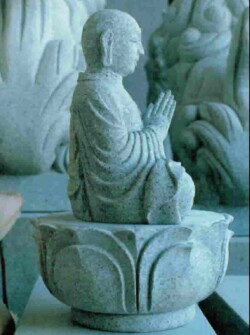

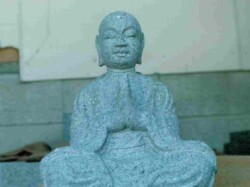

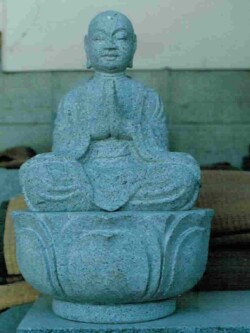

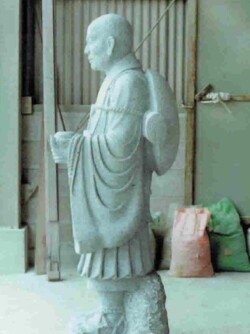

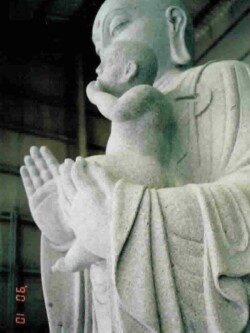

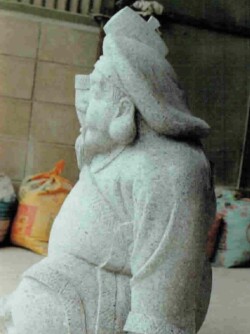

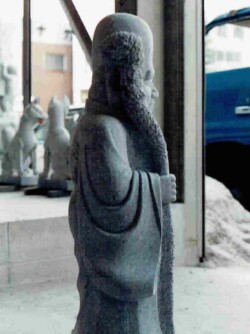

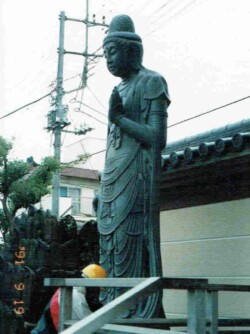

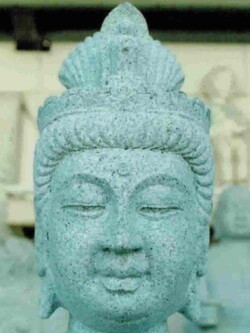

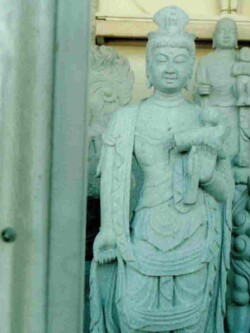

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

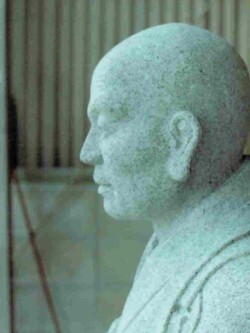

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

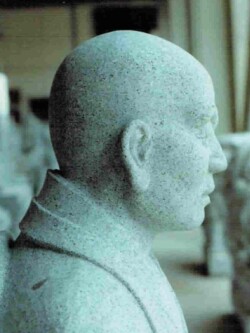

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

月光菩薩 神奈川県 修業時代の作です。

修業時代も最後の方の作です。

神奈川県の茅ケ崎あたりに配達したような気が・・・

台風が来る中の配達で帰りは高速道路ストップで真夜中の帰宅でした。

コンビニも物がほとんどなく高速乗るまで腹ペコでした。

これもいい思い出です。

大きさ(本体のみ)

確か12尺

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

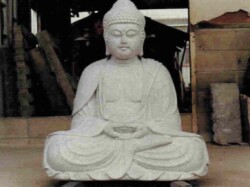

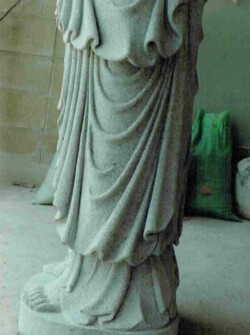

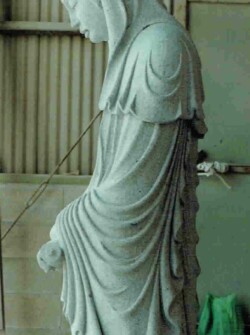

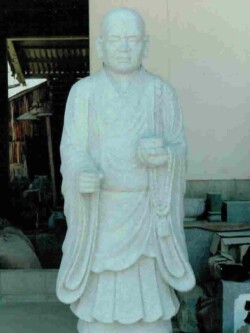

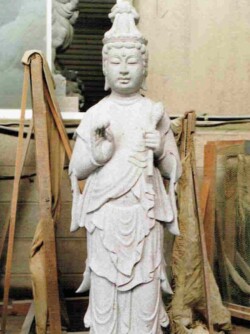

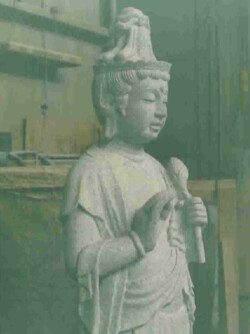

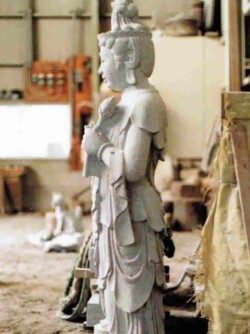

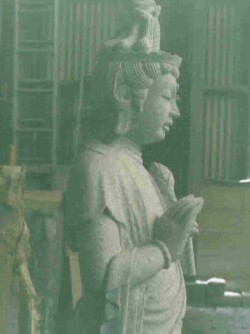

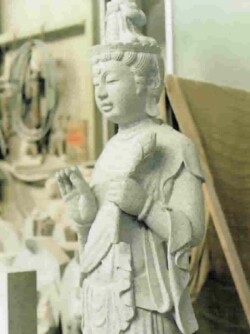

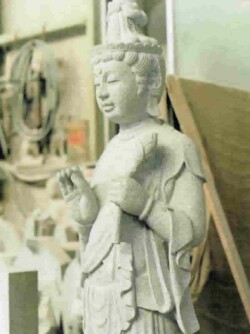

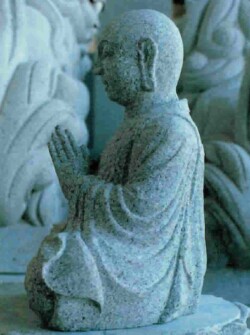

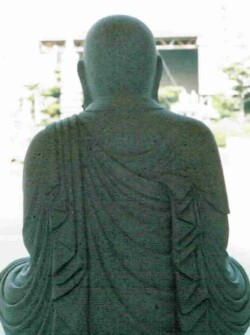

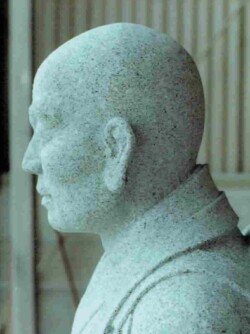

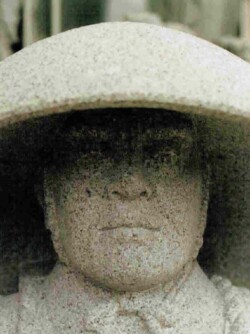

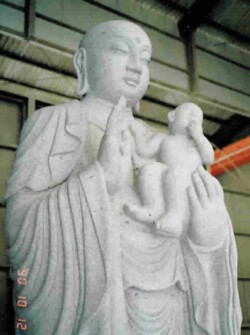

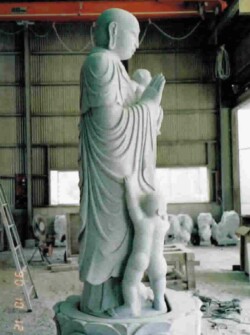

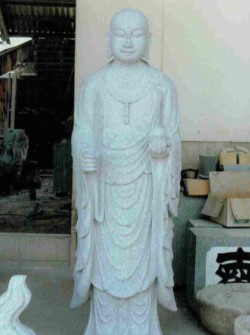

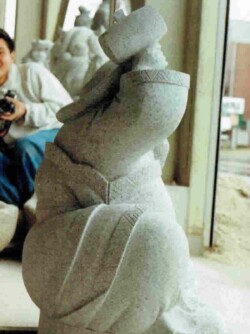

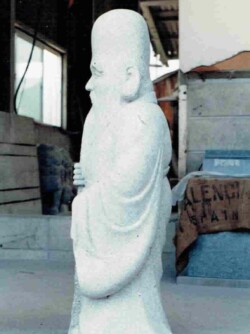

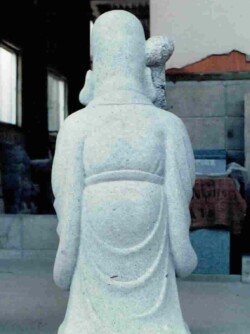

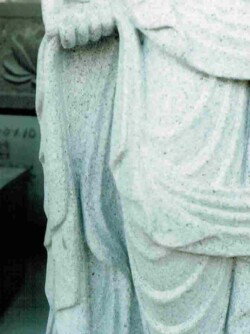

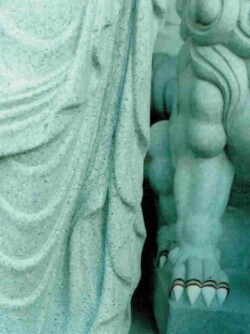

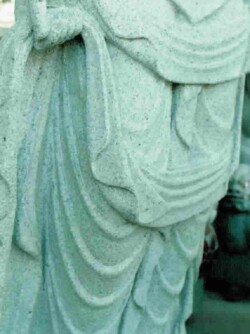

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

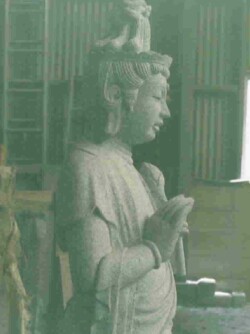

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

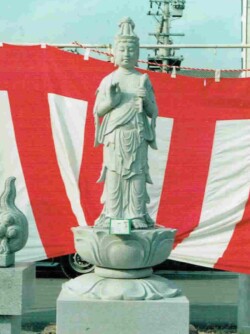

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

聖観音 修業時代の作です。

修業時代の作です。

確か高さが6尺だったと思います。

2尺の丸仏や2尺の船形地蔵を作ることが多かったので大きな仏像が作りたかった時の初めての作です。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

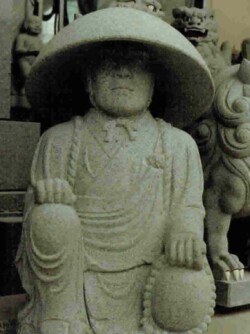

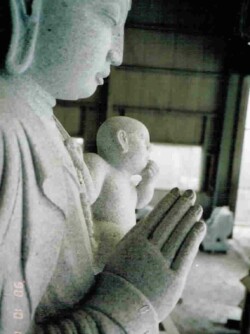

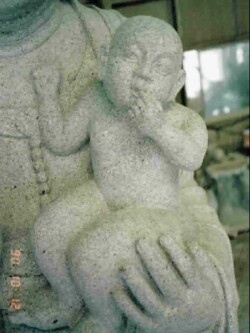

水子地蔵 近江八幡市北津田町 専称寺

親父が香川県の彫刻石屋に頼んで作ってもらったものです。

水子地蔵の本体の足元にいる子供は旧八日市市の石屋さんに作ってもらったものだそうです。

体を悪くされ廃業されましたがとても器用なかたで滋賀県でも屈指の名工でした。

・水子地蔵

大きさ(本体のみ)

2尺

昭和54年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

・舟形地蔵

大きさ

1尺5寸

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

専称寺の場所はコチラ

専称寺の場所はコチラ

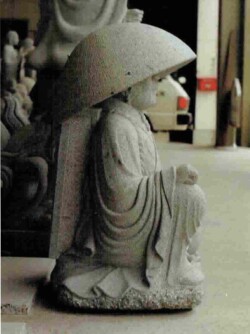

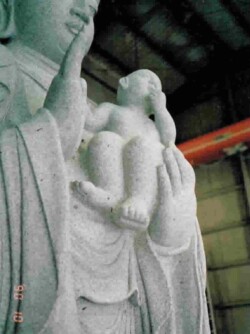

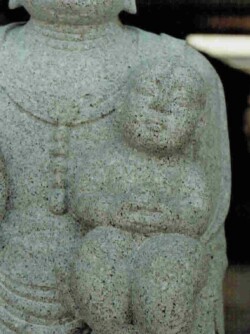

水子地蔵 近江八幡市北津田町 専称寺

親父が香川県の彫刻石屋に頼んで作ってもらったものです。

水子地蔵の本体の足元にいる子供は旧八日市市の石屋さんに作ってもらったものだそうです。

体を悪くされ廃業されましたがとても器用なかたで滋賀県でも屈指の名工でした。

・水子地蔵

大きさ(本体のみ)

2尺

昭和54年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

・舟形地蔵

大きさ

1尺5寸

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

専称寺の場所はコチラ

専称寺の場所はコチラ

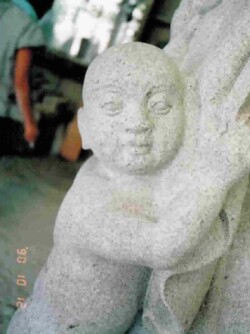

水子地蔵 近江八幡市北津田町 専称寺

親父が香川県の彫刻石屋に頼んで作ってもらったものです。

水子地蔵の本体の足元にいる子供は旧八日市市の石屋さんに作ってもらったものだそうです。

体を悪くされ廃業されましたがとても器用なかたで滋賀県でも屈指の名工でした。

・水子地蔵

大きさ(本体のみ)

2尺

昭和54年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

・舟形地蔵

大きさ

1尺5寸

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

専称寺の場所はコチラ

専称寺の場所はコチラ

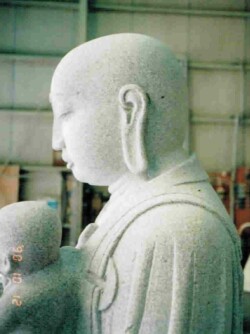

水子地蔵 近江八幡市北津田町 専称寺

親父が香川県の彫刻石屋に頼んで作ってもらったものです。

水子地蔵の本体の足元にいる子供は旧八日市市の石屋さんに作ってもらったものだそうです。

体を悪くされ廃業されましたがとても器用なかたで滋賀県でも屈指の名工でした。

・水子地蔵

大きさ(本体のみ)

2尺

昭和54年建之

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

・舟形地蔵

大きさ

1尺5寸

石種

庵治石 香川県高松市庵治町・牟礼町

専称寺の場所はコチラ

専称寺の場所はコチラ

レリーフ

レリーフ 近江八幡市北津田町 北津田公民館前

むべのレリーフです。

この辺りはむべの里として有名で皇室にもむべの実を献上されています。

この図柄は大嶋神社・奥津嶋神社で作られた扇子の図柄です。

扇子も加工しました。

そこに文字を彫りました。

大きさ

レリーフ 5尺×高さ4尺×厚み5寸

台 6尺5寸×3尺×高さ3尺

平成17年建之

石種

レリーフ AG98 中国 福建省

台 623 中国 福建省

北津田公民館の場所はコチラ

前へ

次へ

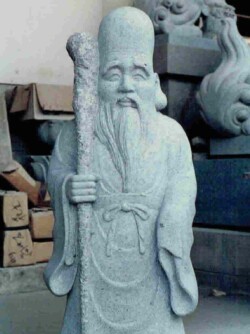

七福神

供養塔

五輪塔 近江八幡市島町 延光院

大きさ

1尺1寸(竿石の幅)

延光院の場所はコチラ 平成15年建之 石種 大島石 愛媛県

延光院の場所はコチラ 平成15年建之 石種 大島石 愛媛県

五輪塔 近江八幡市島町 延光院

大きさ

1尺(竿石の幅)

昭和55年建之

石種

恵那石 岐阜県

延光院の場所はコチラ

延光院の場所はコチラ

石碑

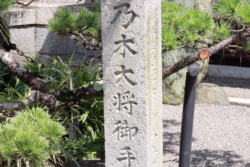

忠魂碑 近江八幡市島町

親父とおじいさんが二人で文字を彫っていたそうです。

もちろん手彫りです。

乃木大将が書かれた字と言っていたような?

文字の大きさが横が2尺縦が2尺3寸~5寸位ある大きな文字です。

まだまだ食べ物が少ない時代二人で一日彫った字の穴を見て

「ここに米入れてもうたら一日食えるなぁ」

と言いながら彫っていたそうです(笑)

大きさ(本体のみ)

4尺1寸×高さ12尺5寸×厚み7寸

昭和28年建之

石種

仙台石(井内石) 宮城県石巻市稲井地区

社標 近江八幡市安土町東老蘇 奥石神社

ワシの親父の作です。

神社の裏になるんですがめちゃくちゃ大きいです。

大きさ

2尺角 高さ 11尺5寸

昭和63年建之

奥石神社の場所はコチラ

奥石神社の場所はコチラ

記念碑5 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社

一番シンプルな形です。

文字が多いのでいつもお世話になってる看板屋さんにステンレスの板に文字を入れてもらいました。

そのステンレスの板を石にはめ込みました。

平成14年建之

石種

623 中国 福建省

沙沙貴神社のホームページはコチラ

いつもお世話になっている看板屋さん 近江八幡市の美十さんのホームページはコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

いつもお世話になっている看板屋さん 近江八幡市の美十さんのホームページはコチラ

道標 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社

うちの親父の作です。

自分の手で形を作って見ながら作ったと言ってました。

石種

恵那石 岐阜県

大きさ

8寸5分角 高さ 5尺

昭和53年建之

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

社標 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社 東参道

親父の作です。

親父の初老の時に氏子の同級生達と寄付したものです。

沙沙貴神社の裏側になります。

大きさ(本体のみ)

1尺4寸角 高さ 8尺1寸

昭和52年建之

石種

恵那石 岐阜県

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

社標 近江八幡市島町 若宮神社

ワシの親父の作です。

大きさ(本体のみ)

1尺5寸5分角 高さ 8尺

昭和55年建之

石種

恵那石 岐阜県

若宮神社の場所はコチラ

若宮神社の場所はコチラ

石碑5 近江八幡市北津田町 大嶋神社奥津嶋神社

自然石に文字を彫りました。

なかなか形のいい石でした。

自然石はなかなかかっこのいい石が見つかりません。

これも縁なんでしょうね。

大きさ(本体のみ)

2尺7寸×高さ5尺5寸

平成11年建之

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

寺標 近江八幡市北津田町 専称寺

大きさ(本体のみ)

1尺5寸角×高さ9尺5寸

平成6年建之

石種

623 中国 福建省

専称寺の場所はコチラ

専称寺の場所はコチラ

大嶋神社・奥津嶋神社の石碑 近江八幡市北津田町

石の板に文字を掘って石にはめ込みました。

ばらばらの写真を撮るの忘れてました。

石専用の接着剤でつけて周りをセメントで埋めてあります

きさ(本体のみ) 4尺×高さ2尺8寸×厚み5寸 平成26年建之 石種 周り 623 中国 福建省 はめ込み 603 中国 福建省

大嶋神社・奥津嶋神社の場所はコチラ

きさ(本体のみ) 4尺×高さ2尺8寸×厚み5寸 平成26年建之 石種 周り 623 中国 福建省 はめ込み 603 中国 福建省

大嶋神社・奥津嶋神社の場所はコチラ

社歴碑 近江八幡市北津田町 大嶋神社奥津嶋神社

シンプルな形です。

紋も左側は浮かし彫りでその周りは小たたき仕上げ

右側の菊の紋は立体的に作らせてもらいはめ込みました。

・碑

大きさ5尺×高さ3尺(足は別)

平成9年建之

石種

紋・碑 ポルトガル

・台

大きさ

6尺5寸×2尺5寸×総高さ3尺

石種

623 中国 福建省

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

社歴碑 近江八幡市北津田町 大嶋神社奥津嶋神社

シンプルな形です。

紋も左側は浮かし彫りでその周りは小たたき仕上げ

右側の菊の紋は立体的に作らせてもらいはめ込みました。

・碑

大きさ5尺×高さ3尺(足は別)

平成9年建之

石種

紋・碑 ポルトガル

・台

大きさ

6尺5寸×2尺5寸×総高さ3尺

石種

623 中国 福建省

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

歌碑 近江八幡市北津田町 大嶋神社奥津嶋神社

御影石をはつりバーナーを当てて自然風に見せた加工がしてあります。

利点は好きな形に加工出来るところです。

字を彫る所だけ研磨してあります。

大きさ(本体のみ)

2尺5寸×高さ5尺

平成14年建之

石種

603(今は取れてません) 中国 福建省

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

記念碑 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社

これはワシのおじいさんの作です。

もちろんすべて手加工です。

大きさ

7寸5分×3寸5分×高さ3尺5寸

明治39年建之

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

記念碑台 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社

親父の作です。

沙沙貴神社の紋を黒石を磨いて作りはめ込んでます。

昭和57年建之

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ

灯篭

灯篭4 近江八幡市北津田町 大嶋神社奥津嶋神社

神前燈籠です。

この頃は岡崎型が多いですが昔ながらのの西江州の型です。

石が岡崎型より多くいりますがかっこは江州型の方がかっこええと思います。

大きさ

傘幅2尺8寸5分

総高さ10尺

平成12年建之

石種

623 中国 福建省

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

大嶋神社奥津嶋神社の場所はコチラ

灯篭1 近江八幡市島町 若宮神社

神前燈籠です。

この頃は岡崎型が多いですが昔ながらのの西江州の型です。

石が岡崎型より多くいりますがかっこは江州型の方がかっこええと思います。

大きさ

傘幅2尺8寸5分

総高さ10尺

平成12年建之

石種

623 中国 福建省

若宮神社の場所はコチラ

若宮神社の場所はコチラ

灯篭2 近江八幡市安土町小中 若宮八幡宮神社

番場灯籠です。

大きさ

傘幅 2尺1寸5分

総高さ 6尺

平成22年建之

石種

623 中国 福建省

若宮八幡宮の場所はコチラ

鳥居

鳥居1 近江八幡市安土町小中 若宮八幡神社

高さ15尺の鳥居です。

沙沙貴神社の祭りの時に神輿が通れる大きさです。

分かりずらいですが額の文字は浮かし彫りで文字の周りは小たたき仕上げになっています。

若宮神社の社標も当店で施工させていただきました。

文字はエアーハンマーなどを使った手彫りです。

・鳥居の石種

大きさ

高さ15尺

603 中国 福建省

平成8年建之

・社標

大きさ(本体のみ)

1尺7寸角 高さ 9尺

平成3年建之

石種

623 中国 福建省

若宮八幡神社の場所はコチラ

若宮八幡神社の場所はコチラ

鳥居(神額)近江八幡市安土町小中 若宮八幡神社

文字は浮かし彫りにしています。

その周りは小たたき仕上げです。

小たたきは自社加工です。

大きさ

高さ15尺

平成8年建之

石種

603 中国 福建省

若宮八幡神社の場所はコチラ

若宮八幡神社の場所はコチラ

鳥居2近江八幡市安土町 奥石神社裏門

12尺の鳥居です。

この鳥居は修業時代にうちの店からの発注で建てに来ました。

この時代(修業時代)は結構な数の鳥居を全国に建てに行ってました。

鳥居の前の狛犬(2尺5寸)と後ろの神前燈籠は修業が終わり実家に帰ってから作らせていただいたものです。

・鳥居

大きさ

12尺

昭和63年建之

石種

宇寿石 愛知県岡崎市

・狛犬

大きさ

2尺5寸

平成5年建之

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

・神前灯籠

大きさ(総高さ)

8尺5寸

平成13年建之

石種

623 中国 福建省

奥石神社の場所はコチラ

奥石神社の場所はコチラ

その他

鶏1 近江八幡市安土町常楽寺 沙沙貴神社

つがいで作らせていただきました。

からだや尾(羽毛)の感じを出すのが難しかったです。

石種

額田中目石 愛知県岡崎市

高さ

オス 1尺6寸

メス 1尺1寸

沙沙貴神社のホームページはコチラ

沙沙貴神社のホームページはコチラ